| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |

Snek (обсуждение | вклад) (→Увековечивание памяти) |

|||

| Строка 13: | Строка 13: | ||

|Научная сфера = Математика | |Научная сфера = Математика | ||

|Научная школа = | |Научная школа = | ||

| − | |Период работы в Томском университете = 1932 | + | |Период работы в Томском университете = 10 января 1932 г. – |

|Место работы в Томском университете = кафедры математического анализа и теории функций | |Место работы в Томском университете = кафедры математического анализа и теории функций | ||

| − | |Учёная степень = доктор физико-математических наук | + | |Учёная степень = [[:Категория: Доктора физико-математических наук|доктор физико-математических наук]] |

| − | |Учёное звание = профессор | + | |Учёное звание = [[:Категория: Профессора Томского университета|профессор]] |

| − | |Альма-матер = Томский государственный университет | + | |Альма-матер = [[Томский государственный университет]] |

|Научный руководитель = | |Научный руководитель = | ||

| − | |Знаменитые ученики = | + | |Знаменитые ученики = [[Суворов, Георгий Дмитриевич|Г.Д. Суворов]], [[Александров, Игорь Александрович|И.А. Александров]], В.Г. Пряжинская |

| − | |Награды и премии = | + | |Награды и премии = |

}} | }} | ||

<div id='info-text'> | <div id='info-text'> | ||

| Строка 26: | Строка 26: | ||

</div> | </div> | ||

| − | =='''Семья | + | =='''Семья'''== |

| − | Из семьи чиновника. Его отец, Парфений Федорович ( | + | Из семьи чиновника. Его отец, Парфений Федорович (1860–1914), родом из крестьян Вологодской губернии, служил кондуктором на железной дороге, затем делопроизводителем квартирного отдела в Томской городской управе. Мать, Александра Семеновна (1870–1922), была домашней хозяйкой. У них было пять детей: четверо сыновей (Леонид, Александр, Федор и Павел) и дочь Ольга. После смерти матери П.П. Куфарев находился на иждивении старшего брата Леонида, выпускника Томского технологического института (ТТИ), инженера-химика, и сестры Ольги, [[:Категория: Выпускники Медицинского факультета Томского университета|выпускницы]] [[Медицинский факультет Томского государственного университета (1888–1930)|медицинского факультета]] [[Томский государственный университет|ТГУ]], тогда ординатора Томского физиотерапевтического института. |

| − | + | ||

| − | + | П.П. Куфарев был женат на Зое Петровне (дев. Зубаревой), [[:Категория: Выпускники Химического факультета Томского университета|окончившей]] химический факультет [[Томский государственный университет|ТГУ]]. Их дети: сын Борис (1938–2004), [[:Категория: Выпускники Механико-математического факультета Томского университета|окончил]] механико-математический факультет [[Томский государственный университет|ТГУ]], [[:Категория: Доктора физико-математических наук|доктор физико-математических наук]], [[:Категория: Профессора Томского университета|профессор]] кафедры математического анализа [[Томский государственный университет|ТГУ]] (1992–2004), и дочь Лидия (родилась в 1941), окончившая [[Историко-филологический факультет Томского университета|историко-филологический факультет]] [[Томский государственный университет|ТГУ]], старший преподаватель кафедры иностранных языков Томского государственного педагогического университета. Внучка П.П. Куфарева, Ирина (родилась в в 1972), [[:Категория: Выпускники Факультета информатики Томского университета|окончила]] факультет информатики [[Томский государственный университет|ТГУ]], кандидат технических наук, [[:Категория: Доценты Томского университета|доцент]] кафедры информационных технологий в исследовании дискретных структур радиофизического факультета [[Томский государственный университет|Томского государственного университета]]. | |

| − | ==''' | + | =='''Школьные и студенческие годы'''== |

| + | Среднее образование П.П. Куфарев получил в Томской школе 2-й ступени № 5, которую окончил в 1926 г. В 1927 г. держал испытания в ТТИ, но не был зачислен из-за отсутствия вакантных мест и вынужден был [[:Категория: Учились в Томском университете|поступить]] на химическое отделение физико-математического факультета [[Томский государственный университет|Томского университета]]. Затем перешел на математическое отделение. | ||

| + | |||

| + | В 1930 г. П.П. Куфарев в связи с ликвидацией в [[Томский государственный университет|ТГУ]] специальности “чистая математика” попытался перевестись в Московский или Ленинградский государственные университеты. Но по настоянию [[:Категория: Профессора Томского университета|профессора]] [[Вишневский, Лев Александрович|Л.А. Вишневского]], тогдашнего заведующего математическим отделением физико-математического факультета, категорически возражавшего против перевода талантливого [[:Категория: Учились в Томском университете|студента]], [[:Категория: Ректоры Томского университета|ректор]] [[Томский государственный университет|ТГУ]] [[Горфин, Давид Владимирович|Д.В. Горфин]] отказал ему в просьбе. | ||

| + | |||

| + | П.П. Куфарев [[:Категория: Выпускники Физико-математического факультета Томского университета|окончил]] механико-математическое отделение физико-математического факультета [[Томский государственный университет|ТГУ]] по специальности “Прикладная математика” (1931). По распределению с 1 сентября по 1 декабря 1931 г. работал в специальном конструкторском бюро завода “Красный путиловец” в Ленинграде. | ||

| + | |||

| + | =='''От ассистента до декана'''== | ||

<div id='main-image-1'> | <div id='main-image-1'> | ||

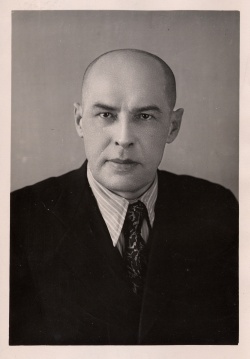

[[Файл:Куфарев (.jpg|слева|300px|мини|]] | [[Файл:Куфарев (.jpg|слева|300px|мини|]] | ||

</div> | </div> | ||

| − | С | + | С 10 января 1932 г. – [[:Категория: Ассистенты Томского университета|ассистент]] механико-математического отделения физико-математического факультета [[Томский государственный университет|Томского университета]]. Одновременно состоял [[:Категория: Ассистенты Томского университета|ассистентом]] на отделении № 2. С 20 февраля 1932 г. – заведующий специальностью № 3 механико-математического отделения. |

| + | |||

| + | С 1937 год в истории Томского университета|1937 г. по совместительству [[:Категория: Старшие научные сотрудники Томского университета|старший научный сотрудник]] Научно-исследовательского института математики и механики (НИИММ). | ||

| + | |||

| + | С 1 сентября 1936 год в истории Томского университета|1936 г. – исполняющий обязанности [[:Категория: Доценты Томского университета|доцента]] кафедры математики (утвержден Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР в звании [[:Категория: Доценты Томского университета|доцента]] 29 января 1938). С 1 декабря 1937 г. П.П. Куфарев – исполняющий обязанности [[:Категория: Заведующие кафедрами Томского университета|заведующего]] кафедрой механики и математической физики, с 29 августа 1940 г. – исполняющий обязанности, с [[12 февраля в истории Томского университета|12]] [[Февраль 1944 года в истории Томского университета|февраля]] [[1944 год в истории Томского университета|1944]] г. по 1964 г. – [[:Категория: Заведующие кафедрами Томского университета|заведующий]] кафедрой математического анализа, с 1965 г. – [[:Категория: Заведующие кафедрами Томского университета|заведующий]] кафедрой теории функций]] [[Томский государственный университет|Томского университета]]. | ||

| + | |||

| + | [[12 февраля в истории Томского университета|12]] [[Февраль 1944 года в истории Томского университета|февраля]] [[1944 год в истории Томского университета|1944]] г. П.П. Куфарев был утвержден в звании [[:Категория: Профессора Томского университета|профессора]] кафедры математического анализа. | ||

| + | |||

| + | С [[1 сентября в истории Томского университета|1]] [[Сентябрь 1952 года в истории Томского университета|сентября]] [[1952 год в истории Томского университета|1952]] г. по 1 сентября 1955 г. – [[:Категория: Деканы факультетов Томского университета|декан]] механико-математического факультета. | ||

| + | |||

| + | По совместительству преподавал на физико-математическом факультете Томского государственного педагогического института (ТГПИ, ныне ТГПУ) и в Томском политехническом институте (ТПИ, ныне ТПУ). Входил в состав совета [[Томский государственный университет|ТГУ]]. | ||

=='''Преподавательская деятельность'''== | =='''Преподавательская деятельность'''== | ||

Читал курсы: “Энциклопедия высшей математики”, “Некоторые отделы общего курса механики”, “Теория аналитических функций”, “Уравнения математической физик”, “Специальные функции”, “Обыкновенные дифференциальные уравнения”, “Теория упругости”, “Механика сплошной среды”, “Гидромеханика”, “Вариационное исчисление”, “Общий курс механики”; спецкурсы: “Конформные отображения”, “Вариационные методы конформных отображений”, “Теория конформных отображений”, “Некоторые вопросы теории аналитических функций”, “Аналитическая теория дифференциальных уравнений”, “Плоская задача теории упругости”, “Плоская задача гидромеханики”. | Читал курсы: “Энциклопедия высшей математики”, “Некоторые отделы общего курса механики”, “Теория аналитических функций”, “Уравнения математической физик”, “Специальные функции”, “Обыкновенные дифференциальные уравнения”, “Теория упругости”, “Механика сплошной среды”, “Гидромеханика”, “Вариационное исчисление”, “Общий курс механики”; спецкурсы: “Конформные отображения”, “Вариационные методы конформных отображений”, “Теория конформных отображений”, “Некоторые вопросы теории аналитических функций”, “Аналитическая теория дифференциальных уравнений”, “Плоская задача теории упругости”, “Плоская задача гидромеханики”. | ||

| + | |||

Лекции П.П. Куфарева были безупречны по содержанию, ясны и отличались полнотой и глубиной изложения. Лишенные внешних эффектов, они, однако, воспитывали любовь к науке и открывали радость научного творчества. Одна из первых его учениц, В.С. Федорова, отмечала, что “именно на этих лекциях многие из нас впервые обнаруживали, что доказательство может быть красивым, что поиски такого доказательства, а иногда даже распутывание лабиринта чужой мысли, изложенной в начале, может быть источником настоящей радости... Нам казалось, что мы впервые оказались поблизости от чего-то величественного и прекрасного”. | Лекции П.П. Куфарева были безупречны по содержанию, ясны и отличались полнотой и глубиной изложения. Лишенные внешних эффектов, они, однако, воспитывали любовь к науке и открывали радость научного творчества. Одна из первых его учениц, В.С. Федорова, отмечала, что “именно на этих лекциях многие из нас впервые обнаруживали, что доказательство может быть красивым, что поиски такого доказательства, а иногда даже распутывание лабиринта чужой мысли, изложенной в начале, может быть источником настоящей радости... Нам казалось, что мы впервые оказались поблизости от чего-то величественного и прекрасного”. | ||

| − | ==''' | + | =='''Научно-исследовательская деятельность'''== |

<div id='main-image-2'> | <div id='main-image-2'> | ||

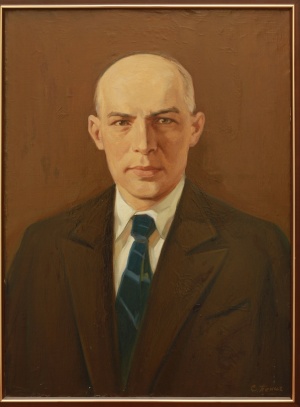

[[Файл:Ув.jpg|справа|500px|мини|Заседание кафедры математического анализа под руководством П.П. Куфарева]] | [[Файл:Ув.jpg|справа|500px|мини|Заседание кафедры математического анализа под руководством П.П. Куфарева]] | ||

</div> | </div> | ||

| − | Уже ранние исследования П.П. Куфарева, относящиеся к теории упругости, демонстрируют фундаментальность и широту его подхода к решению научных проблем. Он предложил математический метод вычисления давления между частями многопластинчатой балки, дал точные расчетные формулы для срезающих сил, действующих на электросварочный шов при изгибе балки (стержня). В феврале-апреле [[1935 г.]] П.П. Куфарев командировался в Тифлис и Москву, где в институтах математики и механики знакомился с работами в области теории упругости. [[4 мая]] [[1936 | + | Уже ранние исследования П.П. Куфарева, относящиеся к теории упругости, демонстрируют фундаментальность и широту его подхода к решению научных проблем. Он предложил математический метод вычисления давления между частями многопластинчатой балки, дал точные расчетные формулы для срезающих сил, действующих на электросварочный шов при изгибе балки (стержня). В феврале-апреле [[1935 г.]] П.П. Куфарев командировался в Тифлис и Москву, где в институтах математики и механики знакомился с работами в области теории упругости. |

| − | В последующие годы П.П. Куфарев развил метод параметрических представлений и создал вариационно-параметрический метод исследования экстремальных задач, носящий в настоящее время его имя. Он ввёл в математику широкое обобщение уравнения Лёвнера, которое называется в настоящее время уравнением Лёвнера-Куфарева. Оно связано с исследованием континуальных семейств однолистных односвязных областей и нашло многочисленные применения в теории аналитических функций и её приложениях. [[16 июня]] [[1943 | + | |

| + | [[4 мая в истории Томского университета|4]] [[Май 1936 года в истории Томского университета|мая]] [[1936 год в истории Томского университета|1936]] г. в диссертационном совете при [[Томский государственный университет|ТГУ]] [[:Категория: Защитившие кандидатские диссертации в Томском университете|защитил диссертацию]] «К вопросу о кручении и изгибе стержней полигонального сечения» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (утвержден Высшей квалификационной комиссией Народного комиссариата просвещения РСФСР 9 февраля 1937). В ней П.П. Куфарев, в частности, предложил свой метод решения классической задачи Дирихле для многоугольника при условии, что граничные значения составлены из полиномиальных частей. Официальными оппонентами выступили [[:Категория: Профессора Томского университета|профессора]] [[Нетер (Нётер), Фритц (Фридрих) Максимилианович (Максович)|Ф.М. Нетер]] и [[Бергман, Стефан (Степан) Брониславович|С.Б. Бергман]], неофициальными – [[:Категория: Профессора Томского университета|профессора]] [[Романов, Николай Павлович|Н.П. Романов]] и [[Кессених, Владимир Николаевич|В.Н. Кессених]]. | ||

| + | |||

| + | В последующие годы П.П. Куфарев развил метод параметрических представлений и создал вариационно-параметрический метод исследования экстремальных задач, носящий в настоящее время его имя. Он ввёл в математику широкое обобщение уравнения Лёвнера, которое называется в настоящее время уравнением Лёвнера-Куфарева. Оно связано с исследованием континуальных семейств однолистных односвязных областей и нашло многочисленные применения в теории аналитических функций и её приложениях. | ||

| + | |||

| + | [[16 июня в истории Томского университета|16]] [[Июнь 1943 года в истории Томского университета|июня]] [[1943 год в истории Томского университета|1943]] г. в совете [[Томский государственный университет|ТГУ]] П.П. Куфарев [[:Категория: Защитившие докторские диссертации в Томском университете|защитил диссертацию]] «Об однопараметрических семействах аналитических функций» на соискание ученой степени [[:Категория: Доктора физико-математических наук|доктора физико-математических наук]] (официальные оппоненты [[:Категория: Профессора Томского университета|профессора]] [[Романов, Николай Павлович|Н.П. Романов]], [[Рашевский, Пётр Константинович|П.К. Рашевский]] и [[Чунихин, Сергей Антонович|С.А. Чунихин]]). В 1943–1944 гг. по совместительству являлся [[:Категория: Научные сотрудники Томского университета|научным сотрудником]] [[Сибирский физико-технический институт|СФТИ]], где вместе с [[:Категория: Профессора Томского университета|профессором]] [[Рашевский, Пётр Константинович|П.К. Рашевским]], доцентами [[Аравийский, Е.Н.|Е.Н. Аравийской]] и [[Томилов, Е.Д.|Е.Д. Томиловым]] занимался вопросами теории винтовых пружин. | ||

В послевоенный период он и его многочисленные ученики продолжили исследования в области теории функций комплексного переменного. Он, в частности, для исследования экстремальных задач в теории однолистных функций развил метод Г.М. Голузина, объединив его с методом параметрических представлений. Это позволило свести экстремальные задачи к некоторым краевым задачам для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследования П.П. Куфарева, относящиеся к различным аспектам теории функций комплексного переменного и её приложениям в задачах теории упругости и гидромеханики, выдвинули его в 1940-х гг. в число ведущих математиков и механиков Советского Союза. | В послевоенный период он и его многочисленные ученики продолжили исследования в области теории функций комплексного переменного. Он, в частности, для исследования экстремальных задач в теории однолистных функций развил метод Г.М. Голузина, объединив его с методом параметрических представлений. Это позволило свести экстремальные задачи к некоторым краевым задачам для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследования П.П. Куфарева, относящиеся к различным аспектам теории функций комплексного переменного и её приложениям в задачах теории упругости и гидромеханики, выдвинули его в 1940-х гг. в число ведущих математиков и механиков Советского Союза. | ||

| + | |||

В области гидромеханики им был решен ряд задач об изменении контура, занимаемого жидкостью, например нефтью, находящейся под поверхностью земли, при наличии одной или нескольких скважин - малых отверстий, через которые эта жидкость выводится на поверхность. Важные результаты были получены П.П. Куфарев и в теории струй идеальной жидкости. Им был, в частности, предложен новый метод решения задачи о струйном обтекании дуги окружности потоком идеальной несжимаемой жидкости. Получил широкое распространение и предложенный им способ приближенного конформного отображения многоугольников (метод П.П. Куфарева численного определения параметров в интеграле Шварца-Кристоффеля). | В области гидромеханики им был решен ряд задач об изменении контура, занимаемого жидкостью, например нефтью, находящейся под поверхностью земли, при наличии одной или нескольких скважин - малых отверстий, через которые эта жидкость выводится на поверхность. Важные результаты были получены П.П. Куфарев и в теории струй идеальной жидкости. Им был, в частности, предложен новый метод решения задачи о струйном обтекании дуги окружности потоком идеальной несжимаемой жидкости. Получил широкое распространение и предложенный им способ приближенного конформного отображения многоугольников (метод П.П. Куфарева численного определения параметров в интеграле Шварца-Кристоффеля). | ||

| − | До открытия Сибирского отделения АН СССР (1958) он был единственным в Сибири и на Дальнем Востоке профессором в области математики и много сделал для подготовки научных кадров. П.П. Куфарев, будучи, по словам его ученика профессора [[Г.Д. Суворова]], “мастером для самых тонких математических работ”, умел “обтачивать умы людей, предрасположенных к тому же”. Под его научным руководством было подготовлено | + | До открытия Сибирского отделения АН СССР (1958) он был единственным в Сибири и на Дальнем Востоке [[:Категория: Профессора Томского университета|профессором]] в области математики и много сделал для подготовки научных кадров. П.П. Куфарев, будучи, по словам его ученика [[:Категория: Профессора Томского университета|профессора]] [[Суворов, Георгий Дмитриевич|Г.Д. Суворова]], “мастером для самых тонких математических работ”, умел “обтачивать умы людей, предрасположенных к тому же”. Под его научным руководством было подготовлено 23 кандидата физико-математических наук (Н.В. Попова, В.С. Федорова, [[Чистяков, Юрий Вячеславович|Ю.В. Чистяков]], [[Куваев, Михаил Романович|М.Р. Куваев]], Н.В. Генина (Семухина), Ю.П. Виноградов, [[Черников, Василий Васильевич|В.В. Черников]], В.А. Штанько, И.И. Козырев, В.Н. Шепеленко, С.Д. Молчанов и др.). Из его школы вышли доктора физико-математических наук, член-корреспондент АН УССР [[Суворов, Георгий Дмитриевич|Г.Д. Суворов]], член-корреспондент РАО [[Александров, Игорь Александрович|И.А. Александров]], В.Г. Пряжинская. Им опубликовано 47 статей, из них 11 совместно с его учениками. |

| + | |||

Научные результаты П.П. Куфарева получили признание в стране и за рубежом. Заслуженный деятель науки РСФСР ([[1968]]). Он участвовал в работе ряда всесоюзных и международных математических съездов и конференций. На 3-м Всесоюзном съезде математиков в Москве ([[1956]]) П.П. Куфарев выступил с докладами “Современное состояние теории однолистных функций” и “Об одном методе решения экстремальных задач в теории однолистных функций”. Ему присуждалась премия [[ТГУ]] за цикл работ по теории аналитических функций и ее приложениям ([[1963]]). Он входил в состав [[редакционно-издательского совета ТГУ]] и редактировал математические выпуски “Ученых записок” и “Трудов ТГУ” (1946-1968). Являлся членом редколлегий журналов “Прикладная математика и механика”, “Сибирский математический журнал”, постоянным автором информационно-реферативных журналов “Математика”, “Механика” Института информации АН СССР. Только для этих журналов им было написано [[свыше 100 статей]]. | Научные результаты П.П. Куфарева получили признание в стране и за рубежом. Заслуженный деятель науки РСФСР ([[1968]]). Он участвовал в работе ряда всесоюзных и международных математических съездов и конференций. На 3-м Всесоюзном съезде математиков в Москве ([[1956]]) П.П. Куфарев выступил с докладами “Современное состояние теории однолистных функций” и “Об одном методе решения экстремальных задач в теории однолистных функций”. Ему присуждалась премия [[ТГУ]] за цикл работ по теории аналитических функций и ее приложениям ([[1963]]). Он входил в состав [[редакционно-издательского совета ТГУ]] и редактировал математические выпуски “Ученых записок” и “Трудов ТГУ” (1946-1968). Являлся членом редколлегий журналов “Прикладная математика и механика”, “Сибирский математический журнал”, постоянным автором информационно-реферативных журналов “Математика”, “Механика” Института информации АН СССР. Только для этих журналов им было написано [[свыше 100 статей]]. | ||

| Павел Парфеньевич Куфарев | |

| |

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Научная сфера: |

Математика |

| Период работы в Томском университете : |

10 января 1932 г. – |

| Место работы в Томском университете: |

кафедры математического анализа и теории функций |

| Учёная степень: | |

| Учёное звание: | |

| Альма-матер: | |

| Известные ученики: |

Г.Д. Суворов, И.А. Александров, В.Г. Пряжинская |

КУФАРЕВ Павел Парфеньевич (18 /31/ марта 1909, Томск – 17 июля 1968, Томск) – математик, профессор кафедры математического анализа и теории функций Томского государственного университета. Автор вариационно-параметрического метода исследования экстремальных задач, носящий в настоящее время его имя. Автор нового метода решения задачи о сотруйном обтекании дуги окружности потоком идеальной несжимаемой жидкости и способа приближенного конформного отображения многоугольников (метод П.П. Куфарева численного определения параметров в интеграле Шварца-Кристоффеля). Заслуженный деятель науки РСФСР (1968).

Из семьи чиновника. Его отец, Парфений Федорович (1860–1914), родом из крестьян Вологодской губернии, служил кондуктором на железной дороге, затем делопроизводителем квартирного отдела в Томской городской управе. Мать, Александра Семеновна (1870–1922), была домашней хозяйкой. У них было пять детей: четверо сыновей (Леонид, Александр, Федор и Павел) и дочь Ольга. После смерти матери П.П. Куфарев находился на иждивении старшего брата Леонида, выпускника Томского технологического института (ТТИ), инженера-химика, и сестры Ольги, выпускницы медицинского факультета ТГУ, тогда ординатора Томского физиотерапевтического института.

П.П. Куфарев был женат на Зое Петровне (дев. Зубаревой), окончившей химический факультет ТГУ. Их дети: сын Борис (1938–2004), окончил механико-математический факультет ТГУ, доктор физико-математических наук, профессор кафедры математического анализа ТГУ (1992–2004), и дочь Лидия (родилась в 1941), окончившая историко-филологический факультет ТГУ, старший преподаватель кафедры иностранных языков Томского государственного педагогического университета. Внучка П.П. Куфарева, Ирина (родилась в в 1972), окончила факультет информатики ТГУ, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий в исследовании дискретных структур радиофизического факультета Томского государственного университета.

Среднее образование П.П. Куфарев получил в Томской школе 2-й ступени № 5, которую окончил в 1926 г. В 1927 г. держал испытания в ТТИ, но не был зачислен из-за отсутствия вакантных мест и вынужден был поступить на химическое отделение физико-математического факультета Томского университета. Затем перешел на математическое отделение.

В 1930 г. П.П. Куфарев в связи с ликвидацией в ТГУ специальности “чистая математика” попытался перевестись в Московский или Ленинградский государственные университеты. Но по настоянию профессора Л.А. Вишневского, тогдашнего заведующего математическим отделением физико-математического факультета, категорически возражавшего против перевода талантливого студента, ректор ТГУ Д.В. Горфин отказал ему в просьбе.

П.П. Куфарев окончил механико-математическое отделение физико-математического факультета ТГУ по специальности “Прикладная математика” (1931). По распределению с 1 сентября по 1 декабря 1931 г. работал в специальном конструкторском бюро завода “Красный путиловец” в Ленинграде.

С 10 января 1932 г. – ассистент механико-математического отделения физико-математического факультета Томского университета. Одновременно состоял ассистентом на отделении № 2. С 20 февраля 1932 г. – заведующий специальностью № 3 механико-математического отделения.

С 1937 год в истории Томского университета|1937 г. по совместительству старший научный сотрудник Научно-исследовательского института математики и механики (НИИММ).

С 1 сентября 1936 год в истории Томского университета|1936 г. – исполняющий обязанности доцента кафедры математики (утвержден Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР в звании доцента 29 января 1938). С 1 декабря 1937 г. П.П. Куфарев – исполняющий обязанности заведующего кафедрой механики и математической физики, с 29 августа 1940 г. – исполняющий обязанности, с 12 февраля 1944 г. по 1964 г. – заведующий кафедрой математического анализа, с 1965 г. – заведующий кафедрой теории функций]] Томского университета.

12 февраля 1944 г. П.П. Куфарев был утвержден в звании профессора кафедры математического анализа.

С 1 сентября 1952 г. по 1 сентября 1955 г. – декан механико-математического факультета.

По совместительству преподавал на физико-математическом факультете Томского государственного педагогического института (ТГПИ, ныне ТГПУ) и в Томском политехническом институте (ТПИ, ныне ТПУ). Входил в состав совета ТГУ.

Читал курсы: “Энциклопедия высшей математики”, “Некоторые отделы общего курса механики”, “Теория аналитических функций”, “Уравнения математической физик”, “Специальные функции”, “Обыкновенные дифференциальные уравнения”, “Теория упругости”, “Механика сплошной среды”, “Гидромеханика”, “Вариационное исчисление”, “Общий курс механики”; спецкурсы: “Конформные отображения”, “Вариационные методы конформных отображений”, “Теория конформных отображений”, “Некоторые вопросы теории аналитических функций”, “Аналитическая теория дифференциальных уравнений”, “Плоская задача теории упругости”, “Плоская задача гидромеханики”.

Лекции П.П. Куфарева были безупречны по содержанию, ясны и отличались полнотой и глубиной изложения. Лишенные внешних эффектов, они, однако, воспитывали любовь к науке и открывали радость научного творчества. Одна из первых его учениц, В.С. Федорова, отмечала, что “именно на этих лекциях многие из нас впервые обнаруживали, что доказательство может быть красивым, что поиски такого доказательства, а иногда даже распутывание лабиринта чужой мысли, изложенной в начале, может быть источником настоящей радости... Нам казалось, что мы впервые оказались поблизости от чего-то величественного и прекрасного”.

Уже ранние исследования П.П. Куфарева, относящиеся к теории упругости, демонстрируют фундаментальность и широту его подхода к решению научных проблем. Он предложил математический метод вычисления давления между частями многопластинчатой балки, дал точные расчетные формулы для срезающих сил, действующих на электросварочный шов при изгибе балки (стержня). В феврале-апреле 1935 г. П.П. Куфарев командировался в Тифлис и Москву, где в институтах математики и механики знакомился с работами в области теории упругости.

4 мая 1936 г. в диссертационном совете при ТГУ защитил диссертацию «К вопросу о кручении и изгибе стержней полигонального сечения» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (утвержден Высшей квалификационной комиссией Народного комиссариата просвещения РСФСР 9 февраля 1937). В ней П.П. Куфарев, в частности, предложил свой метод решения классической задачи Дирихле для многоугольника при условии, что граничные значения составлены из полиномиальных частей. Официальными оппонентами выступили профессора Ф.М. Нетер и С.Б. Бергман, неофициальными – профессора Н.П. Романов и В.Н. Кессених.

В последующие годы П.П. Куфарев развил метод параметрических представлений и создал вариационно-параметрический метод исследования экстремальных задач, носящий в настоящее время его имя. Он ввёл в математику широкое обобщение уравнения Лёвнера, которое называется в настоящее время уравнением Лёвнера-Куфарева. Оно связано с исследованием континуальных семейств однолистных односвязных областей и нашло многочисленные применения в теории аналитических функций и её приложениях.

16 июня 1943 г. в совете ТГУ П.П. Куфарев защитил диссертацию «Об однопараметрических семействах аналитических функций» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук (официальные оппоненты профессора Н.П. Романов, П.К. Рашевский и С.А. Чунихин). В 1943–1944 гг. по совместительству являлся научным сотрудником СФТИ, где вместе с профессором П.К. Рашевским, доцентами Е.Н. Аравийской и Е.Д. Томиловым занимался вопросами теории винтовых пружин.

В послевоенный период он и его многочисленные ученики продолжили исследования в области теории функций комплексного переменного. Он, в частности, для исследования экстремальных задач в теории однолистных функций развил метод Г.М. Голузина, объединив его с методом параметрических представлений. Это позволило свести экстремальные задачи к некоторым краевым задачам для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследования П.П. Куфарева, относящиеся к различным аспектам теории функций комплексного переменного и её приложениям в задачах теории упругости и гидромеханики, выдвинули его в 1940-х гг. в число ведущих математиков и механиков Советского Союза.

В области гидромеханики им был решен ряд задач об изменении контура, занимаемого жидкостью, например нефтью, находящейся под поверхностью земли, при наличии одной или нескольких скважин - малых отверстий, через которые эта жидкость выводится на поверхность. Важные результаты были получены П.П. Куфарев и в теории струй идеальной жидкости. Им был, в частности, предложен новый метод решения задачи о струйном обтекании дуги окружности потоком идеальной несжимаемой жидкости. Получил широкое распространение и предложенный им способ приближенного конформного отображения многоугольников (метод П.П. Куфарева численного определения параметров в интеграле Шварца-Кристоффеля).

До открытия Сибирского отделения АН СССР (1958) он был единственным в Сибири и на Дальнем Востоке профессором в области математики и много сделал для подготовки научных кадров. П.П. Куфарев, будучи, по словам его ученика профессора Г.Д. Суворова, “мастером для самых тонких математических работ”, умел “обтачивать умы людей, предрасположенных к тому же”. Под его научным руководством было подготовлено 23 кандидата физико-математических наук (Н.В. Попова, В.С. Федорова, Ю.В. Чистяков, М.Р. Куваев, Н.В. Генина (Семухина), Ю.П. Виноградов, В.В. Черников, В.А. Штанько, И.И. Козырев, В.Н. Шепеленко, С.Д. Молчанов и др.). Из его школы вышли доктора физико-математических наук, член-корреспондент АН УССР Г.Д. Суворов, член-корреспондент РАО И.А. Александров, В.Г. Пряжинская. Им опубликовано 47 статей, из них 11 совместно с его учениками.

Научные результаты П.П. Куфарева получили признание в стране и за рубежом. Заслуженный деятель науки РСФСР (1968). Он участвовал в работе ряда всесоюзных и международных математических съездов и конференций. На 3-м Всесоюзном съезде математиков в Москве (1956) П.П. Куфарев выступил с докладами “Современное состояние теории однолистных функций” и “Об одном методе решения экстремальных задач в теории однолистных функций”. Ему присуждалась премия ТГУ за цикл работ по теории аналитических функций и ее приложениям (1963). Он входил в состав редакционно-издательского совета ТГУ и редактировал математические выпуски “Ученых записок” и “Трудов ТГУ” (1946-1968). Являлся членом редколлегий журналов “Прикладная математика и механика”, “Сибирский математический журнал”, постоянным автором информационно-реферативных журналов “Математика”, “Механика” Института информации АН СССР. Только для этих журналов им было написано свыше 100 статей.

По его инициативе в ТГУ был проведен ряд конференций по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики, в том числе Сибирский коллоквиум по теории функций (1968). Возглавлял ученый совет по присуждению ученых степеней при ТГУ. Принимал активное участие в общественной жизни университета: избирался членом бюро секции научных работников (СНР) ТГУ (1933-1934), членом и председателем местного комитета ТГУ (1945-1947). Входил в состав правления томского Дома ученых и избирался его председателем в начале 1950-х гг.

Наука была для П.П. Куфарева главным содержанием жизни. Это, однако, не мешало ему знать и любить литературу, интересоваться музыкой, играть в шахматы, ходить в турпоходы. П.П. Куфарев владел немецким, французским и английским языками. Выдающийся ученый и педагог, он был человеком высоких душевных качеств, отзывчивым, простым, деликатным, доброжелательным. В меру общительный, спокойный и уравновешенный по характеру, П.П. Куфарев по-деловому решал различные организационные вопросы, выполняя обязанности зав. кафедрой и декана. Патриот Сибири и Томского университета, он неоднократно отклонял предложения занять кафедры в престижных вузах страны или перейти на работу в научные учреждения АН СССР.

П.П. Куфарев умер от инсульта. Похоронен на Северном кладбище в районе Томска-II. В НИИПММ при ТГУ учреждена ежегодная премия имени П.П. Куфарева за лучшую научную работу в области математики и механики. К столетнему юбилею Павла Парфеньевича Куфарева в 2009 г. в ТГУ было подготовлено и выпущено издание “Труды П.П. Куфарева”.

Портрет П.П. Куфарева был размещён в портретной галерее «Профессора Томского университета» в главном корпусе ТГУ.